الإمام الأشعري.. وجمع كلمة المسلمين

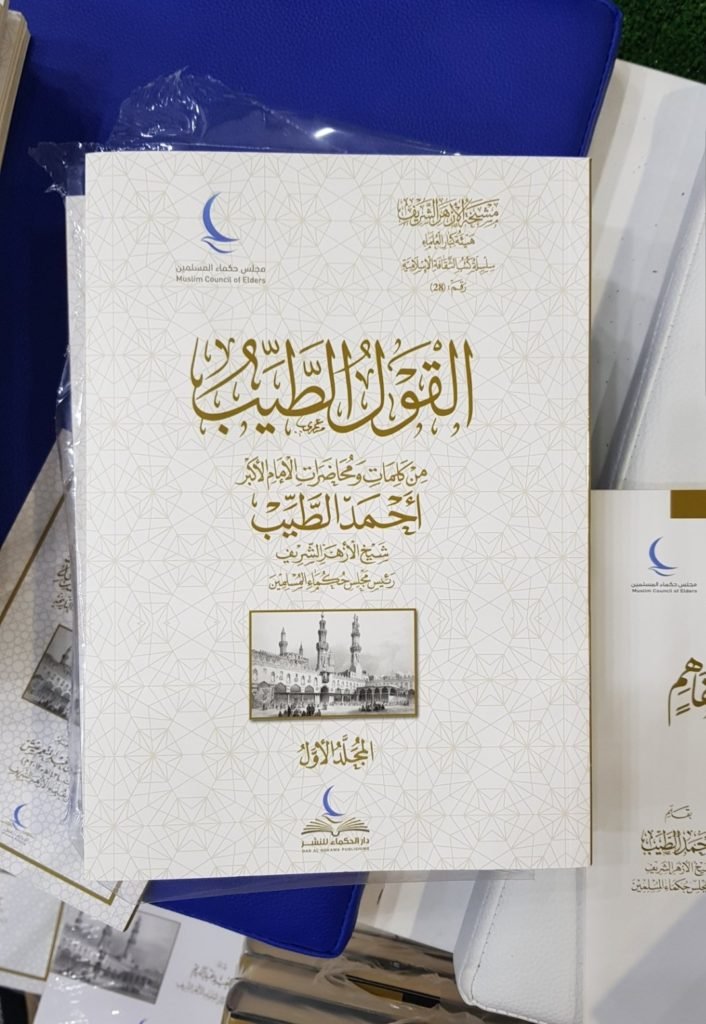

فضيلة الإمام الأكبر أ . د. أحمد الطيب ـ شيخ الأزهر الشريف ” من كتاب “القول الطيب”

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اسمحوا لي أيها العلماء الأجلاء في بداية كلمتي هذه؛ أن أذكُر شيخَنا الراحل، الأستاذ الدكتور: محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف، “الذي رحل عن عالمنا، وترك رحيله المفاجئ فراغًا كبيرًا، لم نكن لندرك حجمه وثقله قبل أن يرحل هذا الشيخ الجليل.

وإننا- أبناء الأزهر الشريف شيوخه وعلماءه وطلابه- إذ نحتسب عند الله تعالى فقيد الأمة الإسلامية كلها، لنذكر من محاسنه- رحمه الله- أنه كان رجلًا تقيًا، نيِّر الوجه، رقيقَ القلب، صُلبَ الإرادة، شجاعًا فيما يراه حقًّا، صبورًا، متواضعًا، حَمولًا للأذى، بكَّاء، زاهدًا فيما عند الناس، متقنًا لحفظ القرآن الكريم، يجمعه في صدره، ويعلَمه، ويُعلِّمه؛ تفسيرًا، وأحكامًا، وقصصًا، ومحكمًا، ومتشابهًا.

كان دائمًا كأنه على موعد مع الموت، يتوقعه وينتظره في كل حركاته ونشاطاته.

لقيَ ربه غريبًا، نائيًا عن الأهل والوطن، متخففًا من الأحمال، حتى من حقيبة يده التي تركها في مكتبه، ورحل إلى مدينة الرياض، كأنه كان يَحدِس بدنو الأجل، فلم يُبق من ضرورات الدنيا إلا ما يستر به جسده.

وقد لقيَ ربه هناك، وحُمل إلى المدينة المنورة؛ حيث صُلِّي عليه في المسجد النبوي الشريف، ودُفن إلى جوار النبي، صلى الله عليه وسلم، في البقيع، مع الصحابة والتابعين وصالحي المؤمنين.

رحم الله الشيخ الجليل، وأجزل له الأجر والمثوبة؛ إنه واسع المغفرة، وهو أرحم الراحمين.

وأرحب بحضراتكم جميعًا، أيها الحفل الكريم من خارج مصر وداخلها، وأشكركم على إجابتكم دعوة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، لشهود هذا المؤتمر الذي ينعقد في منعطف عاصف من تاريخ أمتنا الإسلامية، اختلطت فيه الأوراق واضطربت، حتى أصبح هذا الدين البسيط الواضح، الذي كان مصدر وحدة وقوة للمسلمين جميعًا، أصبح مصدر فُرقة وتنازع وهوان للأمة الإسلامية على الناس جميعًا.

قد يسألني البعض من السادة غير المتخصصين في علوم العقيدة أو علم الكلام، عن جدوى مؤتمر يتخذ من الإمام أبي الحسن الأشعري موضوعًا له، ويُنفق فيه الكثير من الجهد والوقت والمال، رغم أن هذا الإمام قد تُوفي سنة: ٣٣٠هـ تقريبًا، أي: منذ مائة وألف عام مضت من عمر التاريخ ؟ ثم ما الفائدة التي يجنيها المسلمون في محنتهم هذه من مؤتمر كهذا، وهل يرجون منه ما ترجو أمة تمزق شملها، وانتقض غزلها أنكاثًا، ولاذت بركن قصيٍّ معزول عن رهانات عصرها وتحدياته، بعد أن كانت ملء سمع الدنيا وبصرها، وبعد أن كان العالم كله يحسب لها ألف حساب؟!

إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة المشروعة تُختصر اختصارًا في رسالة الأزهر الشريف، ورسالة العلماء الأفاضل المشاركين في هذا المؤتمر، ورؤيتهم في تحديد العلة أولاً قبل البدء في اختيار الحلول .

يُذكِّرنا واقع الأمة الآن بواقعها أيام الإمام أبي الحسن الأشعري، وحاجتها إلى منهج، كمنهجه الذي أنقذ به ثقافة المسلمين وحضارتها قديمًا، مما كان يتربص بها من مذاهب مغلقة، تدير ظهرها للعقل وضوابطه، وأخرى تتعبد بالعقل وتُحكِّمه في كل شاردة وواردة، حتى فيما يتجاوز حدوده وأدواته، وثالثة تُحكِّم الهوى والسياسية والمنفعة، وتخرج من كل ذلك بعقائد مشوهة تحاكم بها الناس وتقاتلهم عليها .

في مثل هذا الجو المضطرب، آنذاك، ولد الإمام علي بن إسماعيل الأشعري، في البصرة، سنة: 260هـ، وتوفي في بغداد، سنة : ۳۳۰ هـ تقريبًا، ۹۳5م، وعاش سبعين عامًا بين فرق ومذاهب وتيارات متصارعة ومتنافرة أشد التنافر.

إلا أن مذهبين كان لهما دور حاسم في ظهور مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، كإمام لوسطية أهل السُنَّة والجماعة في تلكم الفترة الحرجة، هذان المذهبان هما: مذهب المعتزلة، ومذهب الحنابلة، الذي وقف منه موقف النقيض .

واسمحوا لي أيها السادة العلماء أن أطرح في كلمة موجزة تذكيرًا تاريخيًا بهذين المذهبين، وأنا أعلم أني إذ أفعل ذلك أكرر على مسامعكم ما تعرفون، وتحفظون، وتعدونه من أوائل ما درستموه في علم الكلام والفرق والمذاهب، إلا أن هذا التوضیح ربما يخفى على كثيرين ممن يحضرون هذا المؤتمر من غير المتخصصين .

أما المعتزلة، فقد كانوا يُعوِّلون في مذهبهم على العقل وأحكامه، غير أن إفراطهم في التمسك بالمنهج العقلي الصارم انتهی بهم- من حيث يريدون أولا يريدون- إلى القول بمقالات جارحة لمشاعر كثير من أهل الورع والتقوى من علماء المسلمين..

من هذه المقالات: قولهم بالوجوب على الله تعالی؛ حيث قالوا: يجب على الله تعالى أن يثيب الطائعين يوم القيامة، كما يجب عليه أن يعذب العاصين، ولازم ذلك إنكار الشفاعة، لأنها تصدم عقلًا مبدَأ وجوب الثواب والعقاب، ومنها: موقفهم من مرتكب الكبيرة من المسلمين؛ حيث قالوا: إنه ليس بمسلم لانهدام ركن العمل، وليس بكافر لنطقه بالشهادتين، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين.

غير أن المقولة التي عانى منها المجتمع معاناة بالغة، وعُذب كثيرون من أجلها عذابًا أليمًا؛ بالضرب أو السجن؛ هي قولهم: إن القرآن مخلوق، شأنه في ذلك شأن باقي المخلوقات، ثم إنكارهم أن يتصف الله بصفة الكلام قبل أن يخلق الإنسان المخاطب بهذا الكلام المحدث، ومع هذه المقالة تبقى الآيات القرآنية في هذه القضية وكأنها معطَّلة المعنى.

وكان يمكن لهذه المقالات أن تبقى وقفًا على الدَّرس والعلم والبحث، وأن يظل الجدل حولها حبيس قاعات العلم، لولا أن الدولة في ذلكم الوقت تبنت مذهب الاعتزال، وفرضته على الناس فرضًا، وهذه هي المشكلة القديمة المتجددة، وأعني بها: أن تتبنى الدولة وسلطاتها أحد المذاهب الخِلافيَّة، وتعمل على نشره، وإقصاء ما سواه من المذاهب الإسلامية المشروعة، التي تتسع لها نصوص القرآن الكريم والسُنَّة الصحيحة.

ويُحدِّثنا التاريخ القديم والحديث أيضًا أن الأمة هي التي كانت دائمًا تدفع الثمن غاليًا لهذا الترف العقلي لنخبة من العلماء والدعاة يعيشون في القصور، وفي الغرفات المريحة، ويحتمون بأصحاب الجاه والمال والسلطان. وهذا ما حدث في هذه الفترة من فترات الدولة العباسية، حين تبنى الخليفة المأمون هذا المذهب، وقرَّب إليه علماء الاعتزال، وبدأ في حمل الناس على القول بأن القرآن مخلوق، وكتب للولاة رسائل يأمرهم فيها بألا يعينوا القضاة ولا يقبلوا الشهود، إذا كانو لا يؤمنون بهذه المقولة، وأن يرسلوا إلى بغداد العلماء والمحدِّثين الذين يرفضون مذهب الاعتزال لحملهم على هذا المذهب، أو تعذيبهم وسجنهم، وكثير من العلماء الذين صمدوا قُتلوا أو ماتوا في سجون المأمون والمعتصم.

وقد استُدعىَ الإمام أحمد بن حنبل- رضى الله عنه- وضُرِب بالسياط حتى سال منه الدم، لأنه لم يقل بأن القرآن مخلوق، ومن حسن الحظ أن المعتصم لم يقتله فيمن قتلهم من الممتنعين عن القول بخلق القرآن، وكان ذلك سنة 220هـ.

وقد استمرت هذه الفتنة أو المحنة، حتى جاء المتوكل، فقلب للمعتزلة ظهر المِجنِّ، وأصدر أوامره بمطاردة مذهبهم، ومعاقبة من يرى رأيهم، بل صدرت الأوامر لوالي مصر أن يُمثِّل بقاضي قُضاتها الذي سبق له أن عَذَّب الرافضين لمذهب المعتزلة أيام المعتصم والواثق، وأمر بضربه وعزله بعد ذلك.

وكان من المنطقيِّ أن يتصدر الساحة بعدئذ المذهب المقابل لمذهب المعتزلة، وهو المذهب الحنبلي، الذي يقرر أن القرآن قديم في معانيه وألفاظه وحروفه.

وكما تسلط المعتزلة على الناس، تسلط الحنابلة عليهم بقضايا لا ناقة للناس فيها ولا جمل.

وقد أدى هذا المنهج المتشدد، والذي لا يُعوِّل كثيرًا على قواطع العقل، أدى بهذا الاتجاه إلى الغلو والتجسيم إلى الدرجة التي ينفر منها شعور المؤمن المنزه لله تعالى.

في هذا الجو المضطرب والمتناقض فكريًا وعقديًا، والذي مثَّل كل من المعتزلة والحنابلة الغُلاة طرفي النقيض فيه، وُلِد الأشعري الذي درس الاعتزال، وأصبح أحد الأعمدة الكبرى في مدرسة المعتزلة، ثم ألمت به أزمة فكرية حادة من تلك التي تصيب النخبة العليا من أهل النظر والاجتهاد، حين يتبدى لهم وجه الحق والصواب، وأغلب الظن أن اضطراب الفِرَق الإسلامية من حول الأشعري، وتطاحنها، ونزولها بهذه المعارك إلى العامة، هو ما دفع به إلى هذه العزلة بحثًا عن الإسلام، الذي جمع به النبي صلى الله عليه وسلم، بين أشد القبائل والبطون والعشائر تنافرًا واقتتالاً، وما لبث الأشعري أن أعلن على الناس رجوعه عن مذهب الاعتزال وعزمه على تأسيس مذهب أهل الحق الذي نُسب إليه لاحقًا.

هذا، ولم يكن الأشعري أستاذًا في علوم العقيدة فقط، بل كان مؤرِّخًا من الطراز الأول للعقائد ولمقالات الإسلاميين، وقد مكَّنه هذا التخصص من أن يضع يده على مواطن الضعف والقوة في كل فرقة من الفِرق التي ضمنها مؤلفه الجامع المُسمى: «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين».

ولعلكم تلمحون معي من عنوان هذا المَرجع الكبير نزعة التصالح والسماحة، وكراهة الشقاق حول أمور تسع الجميع، فهذه المقالات مقالات إسلامية، وهذه الاختلافات اختلافات مؤمنين يصلون إلى قِبلةٍ واحدة.

ونزعة التصالح هذه هي الخصيصة الكبرى التي اتسم بها مذهب الإمام الأشعري، الذي لا يُكفِّر أحدًا من المسلمين، يشهد لذلك نقده العلمي اللاذع لمذهب المعتزلة والحنابلة دون أن يُكفِّر أحدًا منهم، وقد اكتفى بنقده للحنابلة ببيان خضوعهم لأحكام الوهم، وتمردهم على أحكام العقل، ومن هنا، ثقل عليهم النظر- على حد تعبيره-.

وقد بيَّن الإمام في صراحة أن كُلاً من المذهبين السابقين لا يُعبِّر عن الإسلام تعبيرًا كاملاً، وأن أيًا منهما لم يلق قبولاً عند جماهير المسلمين.

وذلك على عكس المذهب، الذي استخلصه الإمام الأشعري، ومعاصره إمام الهدى أبو منصور الماتريدي (ت. ۳۳۳ هـ) في بلاد ما وراء النهر، وشكَّلا معًا جناحي أهل السُنَّة والجماعة.

ولا يمكن بطبيعة الحال أن نذكر- ولو على سبيل الإجمال- تفاصيل المذهب الأشعري، ولا نقاط الضعف التي كشفها في مقولات المعتزلة والحنابلة، وما الخصائص التي تميز بها مذهب أهل السُنَّة والجماعة، وأهلته لأن يسود الأمة الإسلامية شرقًا وغربًا إلى يوم الناس هذا، فهذا ما سيتكفل ببنائه ملتقانا عبر أبحاث علمية معمقة ننتظرها ونتطلع إليها.

غير أنه إذا كان للأزهر من آمال يرجوها للمسلمين عبر هذا المؤتمر التاريخي؛ فإنها تتمثل في أمور:

أولاً: نشر الثراث الوسطي وإذاعته بين الناس؛ لتقف به الأمة في وجه نِزعات التكفير والتفسيق والتبديع في خلافيات تسع الناس جميعًا، وذلك حتى نتمكن من وقف هذه التداعيات التي توشك أن تقضي على وحدة الأمة وقوتها.

والمذهب الأشعري هو الأجدر بهذا الدور؛ لأنه المذهب الذي يروي ابن عساكر عن إمامه الأشعري أنه «حين قرب حضور أجله في بغداد، قال لأحد تلامذته: اشهد عليَّ أني لا أُكفِّر أحدًا من أهل هذه القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات» .

ثانيًا: احترام التوازن في الجمع بين العقل والنقل، وإنهاء الخصومة المصطنعة بينهما، والتي تسيطر الآن على بعض الأفهام .

وهذا ما نجده بوضوح في تراث الإمام الأشعري، خاصة في رسالته المعروفة بالحث على البحث، في عنوان آخر «استحسان الخوض في علم الكلام».

ولعل هذا- أيها السادة العلماء- هو السر في احتضان الأزهر هذا المذهب منذ القدم، وتعويله عليه في مختلف العلوم الإسلامية؛ في العقائد، والتفسير، والحديث، وأصول الفقه، وعلوم اللغة، وطبعه بطابع الوسطية والاعتدال، وتمكن هذا المعهد العريق من قيادة الأمة في طريق وسط، بعيد عن التطرف، وعن التميع معًا .

الأمر الثالث: إصلاح هرم الأولويات المقلوب رأسًا على عقب، وإعادته إلى وضعه الصحيح؛ وذلك بالتركيز على جوهر الدين، وعلى المتفق عليه بين المسلمين، ثم على المشترك بين المسلمين وغير المسلمين من المؤمنين بالأديان الأخرى، وأن نحتكم في ذلك إلى قوله تعالى: «لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)» (الممتحنة: 8-9).

إن الأزهر- أيها السادة العلماء- بما له من تاريخ عريق في الحفاظ على الإسلام والدفاع عنه؛ يعلن للناس جميعًا أن من أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من السياق العام لفكر الإمام الأشعري ضرورة العمل على نشر الأمن والسلام بين الناس جميعًا، ونبذ جميع صور العنف التي تُروّع الأبرياء والآمنين، ورفض ما يرتكبه بعض المنتسبين إلى الإسلام من جرائم التفجير والتدمير والترويع، وقتل النفوس البريئة العاملة .

وفي الوقت نفسه يطالب الأزهر دول أوروبا وأمريكا أن تحث صناع القرار هناك على ضرورة توخي العدل في سياساتهم، وأن يتوقفوا عن سياسة الكيل بمكيالين في قضايا الأمة العربية والإسلامية، وأن يتحلوا بالجدية والمسئولية والإنصاف وهم يتعاملون مع قضية القضايا في تاريخنا المعاصر؛ وأعني بها: قضية شعب فلسطين المشرَّد والمعذَّب والمظلوم.. «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» (الشعراء: 227).

شكرًا جزيلاً أيها السادة على حُسن استماعكم، وعُذرًا للإطالة، وأتمنى لكم مؤتمرًا موفقًا، وإقامة طيبة، ونسأله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير أمتنا وأوطاننا وخير العالم أجمع.

«رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» (الممتحنة: 4)

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصل هذه المحاضرة، كلمة ألقيت فى الملتقى الخامس للرابطة العالمية لخريجى الأزهر”الإمام أبوالحسن الأشعرى.. إمام أهل السنة والجماعة” المنعقد بفندق ” JW Marriott ” بالقاهرة، فى : 24 من جمادى الأولى 1431 هـ الموافق: 8 من مايو سنة 2010 م .